房颤者中风率是一般人5-7倍

浙医二院王建安院长完成我省首例左心耳封堵术心脏内“筑堤坝”减少血栓预防中风

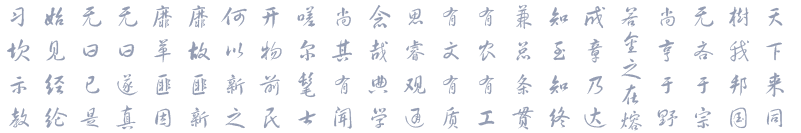

记者 葛丹娣 通讯员 方序 本报讯 “就那么一点点大的小洞,就把我这么多年的房颤问题解决了,这个技术好啊。”躺在浙江大学医学院附属第二医院心内科病房的赵大爷感慨道。前天下午,他刚做完左心耳封堵术,由浙医二院院长、中华医学会心血管病学分会副主任委员、浙江省心血管病学科带头人王建安教授亲自主刀,这也是我省首例左心耳封堵术。

房颤6年多,此前一直不敢做手术

赵大爷,72岁,退休后回老家种菜、养花,过着田园般的生活。六年前,查出阵发性房颤,便开始服药治疗,但还是经常会出现心悸、心慌,心跳加快等症状。“医生让我尽早手术,以防血栓形成脱落,诱发中风。我胆子小,一想到手术就害怕,前后开了两次住院单,我都跑了。”赵大爷说。

今年2月初,赵大爷突然感觉到右眼视野变小,只能看到正前方的东西。家人立即把他送到浙医二院,诊断为脑中风。幸好来得及时,治疗后没留下后遗症。这次中风后,赵大爷终于下定决心要做手术,出院前还专程跑到心内科咨询。

前天下午,王院长亲自主刀给赵大爷做了左心耳封堵术,手术很顺利。第二天,赵大爷就能下床走路了。

左心耳“筑堤坝”

减少房颤形成血栓预防中风。

正常的心跳是一种规律而稳定的心律,但也有人的心跳忽快忽慢,杂乱无章没规律,这种心跳叫“心房颤动”简称“房颤”。房颤是中老年病,年龄越大越常见,老龄化社会的到来,推高了房颤的发生率。

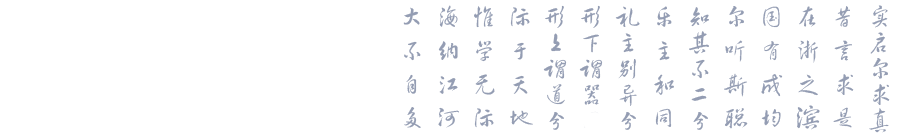

王建安院长说,据统计,目前全球有3350万房颤患者,大约每200个人中就有1人患房颤。浙医二院住院病人中,房颤病人约占20%-30%。最可怕的是,房颤之后心房的收缩功能会暂时丧失,血液流动慢了,就容易形成血栓。而血栓一旦脱落,就会进入体循环到处游走,一旦血管狭窄处堵塞,便会诱发脑中风、心梗、肺血栓、肾动脉栓塞和下肢动脉栓塞等并发症。有资料显示,每20个房颤患者中,就有1人会发生血栓。房颤患者中风的发生率也比正常人高5-7倍。临床大约20%的中风事件都与房颤有关,35%的房颤患者一生会发生一次或一次以上血栓栓塞事故,致残率达25%。”

服用药物能有效减少血栓形成,预防脑卒中发生,但大约21%-28%的患者会有不良反应。而且这药不能多吃,也不能少吃,少了不够用,多了会出血。所以要经常抽血化验“凝血指标”,根据结果及时增减药量,这一点很多房颤患者都坚持不了。还有一部分患者有高出血风险,也不能使用药物治疗。

如何更有效地防止心脏血栓形成?左心耳封堵术应运而生,目前,这个技术在欧美国家、我国香港地区已经开展。

左心耳容易形成血栓与其结构有关。据统计,87%以上的中风是血栓栓塞引起的,同时,90%以上的血栓起源于左心耳。左心耳是人体左心房的附属结构,形态各异,有鸡翅膀型、分叶型、菜花型等。如果将心脏比作一座房子,心耳就像房子里的小套间一样,房颤时左心耳内血流非常缓慢,更容易形成血栓,即左心耳血栓,这种血栓往往比较大,脱落后会造成致残、致死等严重后果。

“左心耳封堵术,简单地说,就是把带有倒钩装置的自膨胀的镍钛合金‘网状塞子’,从患者的股静脉处一直送达心脏部位,从右心房,穿过房间隔进入左心房,固定于左心耳入口处,从而将左心耳心腔与左房隔绝,这个塞子的材料和人体组织有高度相融性,就似在左心耳上筑一个‘堤坝’,以减少血栓形成,预防中风。”王院长说,只要是非瓣膜性的房颤患者,年龄在65岁以上,有糖尿病、高血压、有过中风史,都可以考虑。一般术后两个月,患者就不需要再吃抗凝药了。